自慢の地域

館山市の北部に位置する那古地区は、古来より坂東三十三観音結願寺「那古観音」の門前町として多くの人が行き交い、また江戸と房州を結ぶ物流の起点であったため地域の要衝として大いに栄えていました。なかでも那古観音交差点から東に延びる街道沿いに位置する宿地区は、旅館や料理店、薬屋、生活雑貨の商店がびっしりと軒を連ね、大変賑やかで粋な街でした。一方で街道沿いわずか数百メートルとその裏手のみという限られたエリアだったために住戸数は決して多くはありませんでしたが、昔から穏やかでまとまりのある町内でした。

現在は往時の賑わいの面影はなくなりつつありますが、総戸数三十戸余りで町内会を運営し、伝統をつないでいる自慢の地区です。

自慢の屋台

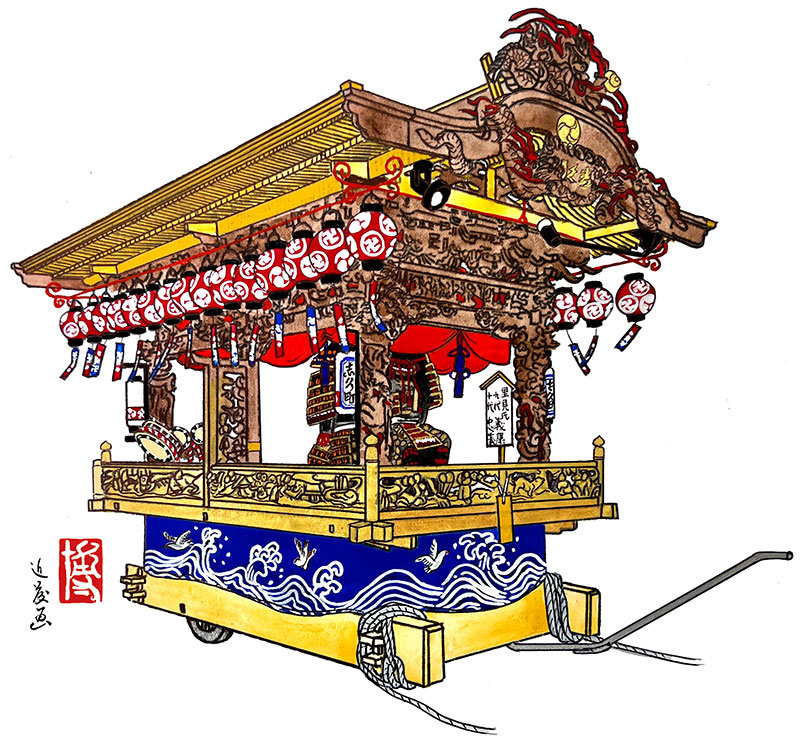

- 製作:大正4年

- 棟梁:地元・中村仙之助

- 彫刻:後藤喜三郎橘義信

- 形式:6本柱、唐破風箱棟軒先折上げ式屋根の房州屋台

- 人形:里見氏、他

- 泥幕:波に千鳥

- 提灯:赤地に白の卍と巴紋

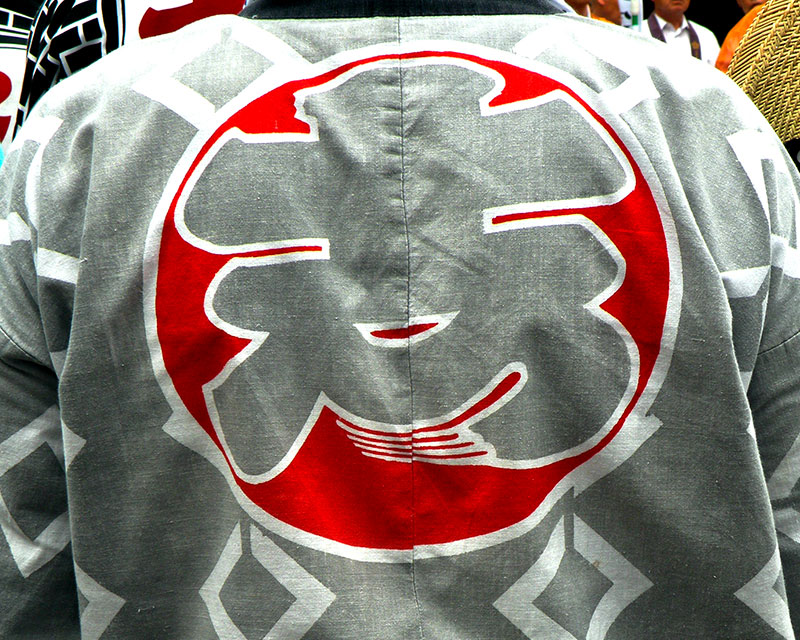

- 半纏:「し」と「く」の文字をかたどった鎖模様の上に「丸に志」

毎年七月に執り行われる那古観音祭礼に出祭する六町の中で、唯一の屋台所有地区が宿組です。

先代の屋台は「踊り屋台」と伝えられていますが、現在の屋台は「人形屋台」となっています。

屋台に施されている彫刻は、房州後藤流の後藤喜三郎橘義信の手によるものです。屋台の欄間彫刻の裏に「當國舘野村國分産 彫刻師 後藤喜三郎橘義信 翁七十六大正四年七月吉祥日」の 墨書が残されています。

前方の鬼板と破風には三体の龍と「志久町」の文字の扁額。欄間には花鳥、スサノオノミコト、ヤマタノオロチ、天岩戸の天照大神、高欄八面には中国の「二十四孝」の彫刻、精巧な枡組につけられた木鼻は、珍しい趣向の「獅子と獏の二段飾り」など見応えのある彫刻があります。また、屋台制作時から奏でるお囃子が関連していたのか房州屋台では珍しい四方を勾欄で囲まれた造りとなっています。

車輪は幅の狭い木製御所車型で、土台下から出ている梶棒は左右それぞれ九〇度以上の可動域があり、その場で屋台を三六〇度回転できることも特徴の一つです。

上から下まで後藤喜三郎の見事な彫刻がところ狭しと施された、均等の取れた美しい、どこか品格を感じさせる自慢の屋台です。

自慢の祭

那古地区の中でも特に町域が狭く世帯数の少ない町内ですが、先人が残してくれた立派な屋台を大切にしながら伝統を引き継いでいます。祭礼時の役職は一人が何役もこなし、互いに助け合いながらほとんどの祭礼の運営を行っています。

小さな地区ならではの支えあい、まとまりのある祭礼が自慢の一つです。様々な困難を話し合いを重ねながら克服し、現在では日頃より交流のある近隣地区からも多くの方々が手伝いに来てくださり、準備から片付けまで大きな力となり、参加者全員があたかも地元のお祭りとして楽しみ、活躍できる環境を作り上げてきました。この取り組みは、ある意味これからの時代の「先進地区」ともいえるものでしょう。その信頼関係や絆など宿組としての祭りの在り方を良き形として継承していくことを大切にしています。

那古観音祭礼に出祭する他の五つの組の皆様も状況をよく理解してくださっており、協力していただいていることに感謝の念が堪えません。

那古観音祭礼の中では昔から「馬鹿囃子」や「三切り」は一切叩かず「しっちょうめん」、「ぴっとこ」、「かまくら」のお囃子だけを貫き通す地区は宿組だけで、さらに、それらの大太鼓を下から叩くスタイルも珍しく、多くの叩き手が場を盛り上げてくれています。その音色が響いて来ることが「なごんまっち」の雰囲気を作っていて、無くてはならない町内だと言ってくれる方々も多く、とても嬉しく思っています。

屋台の引き廻しでは、梶棒の切れがよく、ほぼ九十度まで曲がるので、広く場所を取らなくても三百六十度回転させることができます。自慢の屋台をあらゆる角度から皆さんに見ていただくことができるのも特徴の一つです。

また、昔からの半纏のデザインには手を入れず継承していることも自慢のひとつになっています。

本祭の朝には木の棒に太鼓をつるし、皆で担いで歩きながらお囃子を奏でる「町内まわり」が那古地区の中で唯一行われています。これは道幅が狭く屋台の通れない場所が多いため、隅々までお囃子の音を届けたいという思いから行われ、住民への温かい思いに溢れています。特にご高齢で祭礼に参加できない皆様は毎年楽しみにしており、自宅より出てきて出迎えてくださる満面の笑顔は、これからもずっと守り続けたい自慢の情景です。

宵祭の夕方や本祭のクライマックス那古寺境内への入祭時には「かまくら」に合わせての「狐の踊り」も十数年前から取り入れ始め、見どころの一つとなっています。楽しみにしてくれる方々も増える中、継承していきたい新しい伝統を生んでいます。那古観音祭礼で年番に最初に手古舞を始めたのも宿組で、これも良き伝統として続いてくれればと願っています。屋台の前部には毎年樽酒が鎮座しており、すれ違う他地区の引手や観客にまで升でふるまわれる樽酒は名物となり、毎年これを楽しみにしている人も多いといいます。

その他にもこだわりとして、飲料は前日の準備で氷詰めにしてしっかり冷やす、食事にも趣向を凝らすなどおもてなしには一切の妥協がありません。

年番渡しを終えた屋台が町内に戻ると、お囃子は「かまくら」に変わり老若男女、皆が綱につき、ゆっくりと祭りの名残りを惜しむように最後の町内まわりが行われます。

町内の人々や参加者全員が、まるで一つの家族になったように屋台を引き廻すその風情は、まさに宿組らしく、心に深く刻まれる何とも優しく温かな自慢の祭りです。

那古観音祭礼

例祭日は七月十七日(宵祭)と十八日(本祭)で、十八日に祭典が執り行われ、山車・屋台の引き回しは、直近の土・日に行われます。日程は六地区代表による総代会議で決定されます。古くは各町独自で行っていた祭りを明治三十年より那古観音の縁日に合わせ東藤、大芝、芝崎、浜の四町合同の祭りとなり、その後に寺赤、宿が加盟し今日の形になりました。那古祭礼規約に基づき、一年交代の年番組が祭礼の運営を取り仕切り、本祭は六台の山車・屋台がそろっての合同引き回しが行われます。

各地区とも赤を基調とした提灯、高覧幕は〆縄に三連の細縄と五折の御幣とお揃いのデザインが那古地区の一体となった演出美を感じます。

この祭礼の大きな見どころは、それぞれの組の華麗なバチ捌きによる大太鼓の競い合いと、祭礼を締めくくる伝統の「締めことば」による「年番渡し」です。

PDFファイルをダウンロード(サイズ:2MB/2MB)

このパンフレットは、地域の方々からの聞き取りを中心に、さまざまな文献・史料からの情報を加えて編集しています。内容等につきましてご指摘やご意見等ございましたら、ぜひご連絡いただき、ご教示賜りたくお願いいたします。