地域の紹介

館山市の北の端に位置し、江戸時代前には「河名」の地名で呼ばれていた古くからある地域です。江戸中期の元禄大地震で隆起した土地を当時の船形村、川名村、那古村の住民たちが開墾し、古川新田、川名新町、那古浜新田などの造成やどんどん川の治水工事を行い、新しい浜の土地「新町」ができ、そこへ住民が移り住みました。

明治十二年、船形村と川名村が合併し船形村となり、明治三十年に船形町と改称、昭和十四年に館山市と合併し現在に至ります。

江戸時代に四国から勧請された金刀比羅神社を中心に町が栄え、昭和の頃は料亭、遊郭などが立ち並び、地曳網漁やあぐり網漁が盛況で活気が溢れる漁師町で、大漁時には獲った生簀の数の大漁旗をあん船(網船)が掲げで帰港しました。

現在は百四十七世帯ほどが暮らす漁師町の面影が残る町で、神社の行事を中心に親密さが伺える地区です。

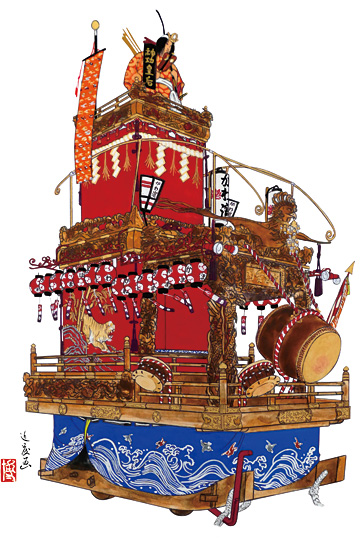

自慢の山車

無数の彫刻に覆われた重厚感にひときわ目を引かれる川名の山車。囃子座左右の極太の柱の見事な龍が「忠君愛国」の扁額を挟み、その上の桐の木に鳳凰が鎮座しています。左右の欄間には後醍醐天皇と楠公、後方の柱には牡丹と獅子が彫り込まれ、さらに柱と欄間の角にも龍、山車幕高覧の上にも獅子がはめ込まれ、四方が彫物に囲まれた囃子座に上がれば、自分が彫り物の中に身を置いているような錯覚を感じます。

四体の力神が支える下高覧には、枠には収まりきらないような生き生きとした龍、中高覧は雲間に麒麟、波間に鯛と千鳥、上高覧は波間に鯛、欄干に絡む龍の彫物と、漁師町としての川名ならではの意匠となっています。中高覧と上高覧の四段は彫物で一体化しており見事な造形美を作り出しています。

人形は臨月の神功皇后、下方に目を向ければ、左右90度近くまできれる梶棒と土台の桁前方が反りあがっているのが特長的で、桁の反りは昔、砂浜へ山車を入れる「御浜出」の際に曳きやすくしたものと言われています。

幕には竹林の虎と龍の刺繍が施され、後方には川名区の中でも海側の漁師町であることから「川浜」と呼ばれていた通称がその誇りとともに刺繍されており、提灯にも同じく「かわはま」の文字が描かれています。

川名には大山車と金毘羅神社の夜宮に引き廻す小山車があります。現在の大山車は二台目で昭和十一年七月にお披露目されました。昭和三十三年には地元館山の長須賀にて幕を新調し、昭和五十六年人形の衣装新調、平成二十年には美術大学の協力で幕の修復が行われています。

その間道路の舗装に伴い低くなった鉄橋の高さに山車の高さを合わせるために全高を低く抑えたり、区民の意見により祭礼が休止された期間もありましたが、現在では新たに発足した青壮年会を中心に区民総出で準備や当日の引き廻しを行い、活況を呈した漁師町の豪華な山車と賑やかなお祭りの風情を今に伝えています。

金刀比羅神社

鎮座地 : 千葉県館山市川名字新町七五三の一

祭神:大物主神(おおものぬしのみこと)

宮司:石井三千美

例祭日:七月九日

【由緒】

金刀比羅神社は、江戸時代末期に四国からきた漁師たちが「海の神様」として漁業、航海など海上の安全の守り神である大物主神を祀る金比羅神社を船形の人と協力して建てられたと伝わっています。その後、四国から神宝を移し、地区民により何度か修復されて現在に至っています。

手水舎は天保十五年(1844)五月に奉納されており、大鳥居の前には、大正十年に建てられた「琴平神社」の石碑と、「四國之本社御分離 昭和二十四年七月十日」と刻まれた「金刀比羅神社」の石碑が両側に立てられています。

社殿は内削ぎの千木に七本の鰹木をのせた堂々とした神明造。拝殿の二枚の扉には金で塗られた「○に金」の文字が光っています。

山の中腹を切り開いて造られた小高い境内地からは鏡ヶ浦が一望でき、昔から川名の人々の篤い崇敬を受けてきた歴史を感じさせる風格のある神社です。

自慢の祭

川名区は、青壮年会を中心に会長が祭礼委員長を務め、区や子ども会等、区民が一体となって祭を盛り上げ、準備から片付けに至るまで取り組んでいます。

元々は船形地区の総氏神である諏訪神社の例大祭と、川名地区の氏神様である金刀比羅神社の祭礼は別に行われていましたが、現在では船形地区の五地区とともに諏訪神社の例大祭に大山車を出祭しています。宵祭の日中には小出車も区内を所狭しと曳き廻され、届けられたお囃子の音色が街中に響き渡ります。

金刀比羅神社の祭礼も毎年七月九日の金刀比羅神社祭礼も宵宮の夜、行事の潮ごりを青壮年で神社から砂浜間を三度甚句を歌いながら裸足で行います。

祭礼前には、金刀比羅神社の社務所にて太鼓の練習が行われ、以前は「浜友会」という子ども達の太鼓の会が活動していた時期もありましたが、今は青壮年会を中心に、ばか・さんぎり・速ばか・大漁節等のお囃子を子ども達に教え伝統を伝えています。

特に合同曳き廻しで他地区とお囃子で競り合う時や、坂道を上がる時の木遣りの後の曳き廻しでは、威勢の良い速ばかを叩くのが特徴です。

川名区では木遣りがこよなく愛され、多くの歌い手が自慢の喉を披露して祭礼に趣を添えます。昔は我先にと大勢が同時に歌い始め、最後に残った者がその時の木遣りを取るという競い合いや、引き綱の両側で交互に歌い合い、一方が「あざが付くほど、つねっておくれ、あとでのろけの、種にする」と歌えば、もう一方は「あざが付くほど、つねってみたが、色が黒くて、わからない」と返し、都々逸(どどいつ)のような楽しみ方は川名区らしい深い味わいを感じさせます。

また宵祭での、川名・船形地区側の川名区と根岸区、隣り合う那古地区側の濱組と寺赤組との間で互いに交わされる「提灯迎え」の挨拶は、現在でも大切な伝統として継承されています。

漁師町として威勢が良かった川名区の祭礼と、立派な山車を今に伝えつつ、神社紋と同じ天狗の羽団扇の半纏の大紋もそのままに、威風に満ちた自慢のお祭りです。

船形諏訪神社の例大祭

- 祭礼日 七月第四土曜日・日曜日

船形地区の総氏神である諏訪神社の例大祭には、川名、大塚、堂の下、浜三町、柳塚、根岸の六地区から、山車、屋台、御船が出祭します。

昭和五十年初め頃までの船形祭礼の見せ場は、なんと言っても山車を砂浜に入れて曳き回す「浜出し」でした。山車の前車輪部に丸太で組んだやぐら入れ、持ち上げては引っ張り、また持ち上げては引っ張るの繰り返しで引きずり進みます。屋根の上では大漁旗が威勢よく振られ、船形の漁師たちの熱い心意気があふれ、その光景は勇壮かつ豪快で、担ぎ手、引き手、観客が一体となった感動の連続でした。しかし昭和五十二年、この浜に防波堤が作られたため、六地区が競った浜出しができなくなり、昭和六十二年堂の下区が行った浜出しが最後となりました。