地域の紹介

竹原区は館山市の東部内陸に位置する九重地区に属し、周囲を丘陵に囲まれる山裾の集落から見渡せば広大な平野部が広がり、九重地区の中でも一番の米作地域です。古くは条里制の跡も見られる古代から開拓された地域で、昭和に行われた圃場整理により田の大きさが整備され一層の農業の振興が図られた結果、機械化農業が進み現在は兼業農家が増えています。

田村、相賀、滝ノ谷、横枕、田辺の五集落から成り立ち、現在は百二十世帯ほどで、各集落から選ばれた区長、氏子総代を総区長がまとめる形で竹原地区が運営されています。

竹原の山の上から移された樹齢千年ともいわれる御神木のビャクシンが長年にわたって集落を見守っています。

また、地域の方々から「お不動様」と呼ばれ親しまれている「滝ノ谷の不動様」、田村の「春光寺」といった史跡名刹に囲まれていて、豊かな自然と歴史に育まれながら、今も昔も五つの集落が手を携え協力しながら生活を営むつながりが受け継がれた、心暖まる地域です。

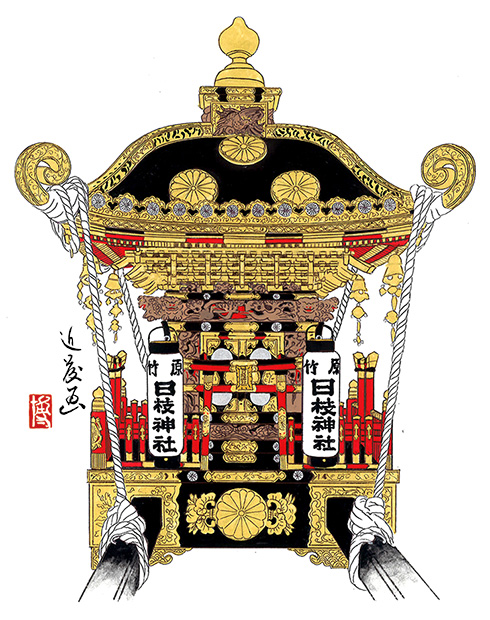

自慢の神輿と屋台

- 屋根 : 延屋根方形普及一直線型

- 蕨手 : 普及型

- 造り : 塗り

- 露盤 : 桝型

- 棰 : 棰

- 胴造 : 平屋台

- 舛組 : 五行三つ手

- 扉 : 前後扉

- 鳥居 : 明神鳥居

- 台輪 : 普及型

- 台輪寸法 : 三尺六寸三分

- 制作者 : 不明

- 彫刻師 : 後藤喜三郎橘義信

- 制作年 : 明治時代

竹原地区には、日枝神社の氏子である田村、相賀、滝ノ谷、横枕、田辺の竹原五組の人たちによって維持管理されている神輿と、田辺地区が所有している屋台があります。また、昭和三十五年に山荻地区から白木の神輿を譲り受けており、今は二基の神輿を持っていて、黒と朱で塗られた神輿を「黒」、白木の神輿を「白」と呼び、現在は「黒」の神輿で祭礼を行っています。

黒と朱に染められた神輿の制作年代は明治中頃と思われ、彫刻は房州後藤流の彫刻師で館山市国分の後藤喜三郎橘義信による見事なものが施されています。老朽化が進んだことで平成十二年と平成二十年の二回にわたって大修理が行われて、胴張め彫刻なども増やして見事に美しく重々しい姿になって現在に至っています。黒を基調として塗られた本体には十五枚菊紋をはじめとする金の飾り金具が美しく光っている自慢の神輿です。

田辺地区が所有している屋台は昭和二十四年に南房総・御庄大工の岡田氏が制作しました。唐破風の屋根の懸魚に彫物をつけ、当時は正面の提灯には田辺地区の「た」の文字が入れられていました。

一つの大太鼓と三つの小太鼓を載せて地区内をゆっくりと引き回される自慢の屋台です。

日枝神社

鎮座地:館山市竹原字山王八六〇

【由緒】

竹原地区総社である日枝神社は、文徳天皇の仁寿二(八五二)年、近江国の日吉大社を勧請し、慈覚大師が創建したとされています。里見氏及び徳川氏より、社領五石を給わっていました。明治の初めの神仏分離令までは、「今宮山王大権現」といいましたが、明治三年に「日枝神社」と改称しました。大正時代中頃までは、競馬、流鏑馬が社前で行われていました。

朱色に染まった鳥居脇に立つ御神木のビャクシン「柏槇」は、元は山上にあり、漁師たちの大切なヤマタテ(目印)とされた古木だったが明治の頃、落雷を受けた後に今の場所に移され、交通安全の護りとされています。六月には「虫送り神事」が執り行われています。また、神社拝殿には房州後藤流初代義光の直弟子で地元竹原出身の後藤利三郎橘義久が手掛けた神号額があります。

一月四日・歳旦祭、二月十一日・祈年祭、十月十日・例大祭、十一月二十三日・新嘗祭を、田村、相賀、滝ノ谷、横枕、田辺の五組の人達で執り行っています。

自慢の祭

竹原地区の祭礼は、田村、相賀、滝ノ谷、横枕、田辺の各地区からの代表により祭礼委員会を組織し、会長、副会長、会計等の役員を中心に、近年より祭を盛り上げようと行っている打ち上げ花火の担当なども設け、五地区の総社である日枝神社の祭礼として神輿などの準備から運営までを皆が協力し合い執り行っています。

以前の祭礼日は十月十日でしたが、古くは七月十四日に行われていた田辺地区の屋台の祭礼とも毎年協議し、現在は日枝神社の神輿、田辺の屋台が一緒になり合同祭として例年十月の第二日曜日に竹原地区全体の祭礼として挙行しています。

祭礼日前日の祭典で神輿の御霊入れが行われ、祭礼当日の朝八時頃には、神輿団長を中心に威勢よく担ぎ出された神輿の渡御が始まります。竹原地区には現在、白木の神輿と黒と朱で塗られた神輿があり、白木の神輿は神社前に飾られ、塗りの神輿が今は主に担がれています。

木遣り、そして神輿歌を歌いながら担ぐのが特徴で、近隣から手伝いに来てくれる担ぎ手とも力を合わせ互いの交流を重んじながら、相賀の八幡様や滝ノ谷の神明神社など、各地区ごとに勢い良く差す場所では、皆の気分も高揚し祭りはより活気に包まれます。

田辺地区の屋台は、戦後しばらく時代の風潮で日枝神社の神輿とともに祭礼が行われない時期がありました。 昭和三十四年頃から屋台小屋にずっと閉まわれたままだった屋台は朽ちており、修復する為に動かない屋台を神社に飾り、地元の婦人会が盆踊りをしてくれるなど、多くの区民の「子ども達のために」という熱い思いが集結し、おかげで寄付も集まり、昭和五十二年頃、約十八年ぶりに屋台も小屋も修復され祭礼が復活。その少し前にすでに復活していた日枝神社の神輿とともに今日に至っています。

現在は田辺地区の中の「睦会」という組織が中心となり、屋台運行における進行、交通、会計など、準備から運営までの祭礼行事を地区が一体となって支えています。毎年祭礼前に二週間程行われる太鼓練習には、田辺だけではなく九重地区全体からも二〇人程の子ども達が集まり、馬鹿囃子や三切りなどの太鼓や笛の練習に熱心に励んでいます。また自分達が使う太鼓のバチ作りは地元の大工さんの所に手伝いに行き、花折りもします。他にも屋台に飾る人形や子ども神輿を手作りするなど、地域の皆で助け合い支え合う精神が息づく、優しい温かな伝統を残しています。

祭礼当日、地区内全域を所狭しと練り歩いていた神輿も屋台も、夕方には日枝神社前に戻ってきます。そこに祭礼日が同じでずっと交流の続くお隣の江田地区の屋台も合流し、夜八時頃には花火も打ち上げられ、いよいよ竹原地区の祭礼もクライマックスを迎えます。

揃った神輿の白張、屋台の半纏、そしてピンクの鉢巻きで統一された祭りの情景が、華やかで一体感のある風情を醸し出し、高揚した神輿の担ぎ手と屋台からのお囃子の響きが賑やかに共鳴し合う、笑顔に溢れた自慢のお祭りです。

PDFファイルをダウンロード(サイズ:827KB/845KB)

このパンフレットは、地域の方々からの聞き取りを中心に、さまざまな文献・史料からの情報を加えて編集しています。内容等につきましてご指摘やご意見等ございましたら、ぜひご連絡いただき、ご教示賜りたくお願いいたします。