自慢の地域

船形地区は、明治二十二年に船形村と川名村が合併して生まれました。旧船形村の柳塚区は、旧村の内陸を主に、船形漁港まで海とつながる二百五十世帯ほどの地域です。岩船地蔵尊は、かつて柳塚が漁業で栄えた歴史をとどめます。

柳塚の地名の由来は、同区のお寺「西行寺」の伝説に由来すると伝えられています。旅に出た西行法師の後を追った尼僧の妻がこの地と出会い、仏の教えを説き生涯を終えました。慕った村人は、死をいたんで遺言により一本の柳を植えて塚を築きます。のちに当地を訪れた法師は深く悲しみ、供養のため西行寺を建立したと伝わります。

船形の美しい風土や人情を残す柳塚の伝説は、子々孫々と人々の記憶に引き継がれています。深い歴史と温かい人々に育まれた自慢の地域です。

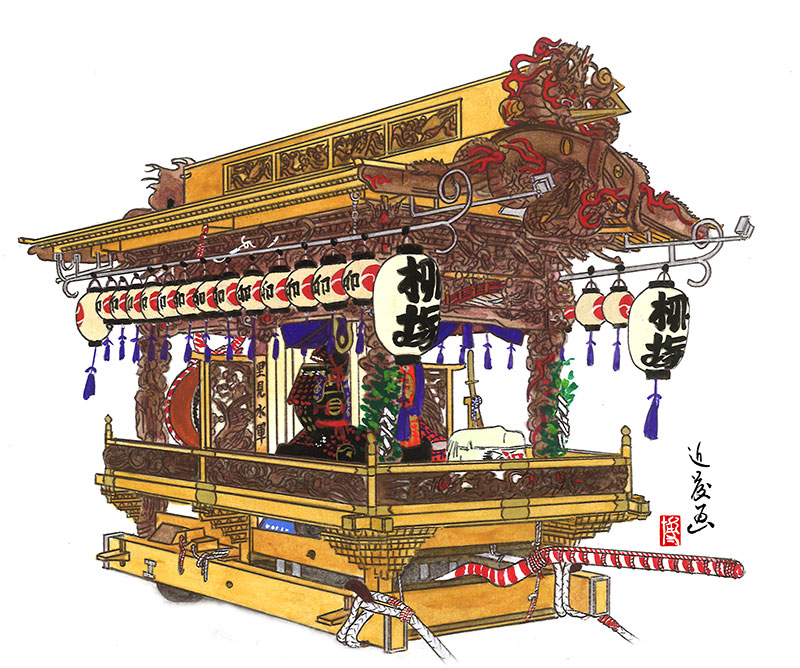

自慢の屋台

房州地方に数ある山車・屋台に施されている彫刻は、房州後藤流によるものが圧倒的に多い中、房州では珍しい彫刻師〝小島松連〟の彫物が躍動する、大変見応えのある柳塚の屋台です。

屋台後方虹梁裏側に「昭和拾年七月新調、安房國勝山棟梁・須田正一、 東都常陸産彫刻家・小島松連」の刻字が残されています。

まず大きな鬼板と破風に巻き付く二体の龍が目を見張り、箱棟にまで彫刻が飾られる屋台はあまり数を見ませんが、この箱棟彫刻の波に簑亀、龍などは彫刻師は不明ですが、先代にあった山車のものと伝われています。

屋根を支える美しい斗組と欄間彫刻には鳳凰や弁慶と牛若丸の五条橋、亀に乗る浦島と竜宮城の場面、屋台内部蛙股には地元産品の枇杷が彫られ、前方柱に龍、後方柱に鯉の滝登り、脇障子に松に鷹、勾欄には獅子に牡丹、波に簑亀と繊細でいきいきとした小島松連の彫刻がところ狭しと施されています。

屋台勾欄下には泥幕はなく六本の柱に斗組が組まれており重量感が漂います。また方向転換をさせる梶棒のほかに、キリンという屋台を持ち上げて回転させる道具がつけられています。

船形祭礼には二つの地区から屋台が出祭しますが、そのうちの黒いほうの屋台が柳塚、昭和六十二年の大改修を経てますます魅力を増し、二尺の大太鼓の迫力の音を鳴り響かせながら曳き回す、柳塚の人々の自慢の屋台です。

八雲神社

鎮座地 : 千葉県館山市船形九四三

祭神:素戔嗚尊(すさのおのみこと)

例祭日:六月六日

【由緒】

創建年代は不詳。八雲神社は、柳塚公会堂(集会所)近くの柳塚の岡にあります。

八雲神社拝殿の奥には、現在の屋台が出来る以前に柳塚にあったとされる百年以上前の山車彫刻が本殿入口周りに取り付けられていて、その他の彫刻の一部も保管されています。

また、七月の船形諏訪神社の合同祭のときには、八雲神社の紋が入った袢纏を着用して出祭します。

厳島神社

鎮座地 : 千葉県館山市船形一四三九

祭神:市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

例祭日:五月二十一日

【由緒】

厳島神社は県道から浜に降りたところの崖端の小高い岩の上に建てられています。祭神の市杵島姫命は水を司る神とされていて、別名「弁天様」ともいわれ、海を生業とする人々によってここに祀られたものだとされています。

自慢の祭

現在の柳塚区の祭礼は四十名程の会員による青壮年会をはじめ、区の役員、氏子、子ども達など、区民が協力し合い、準備から片付けに至るまで、受け継がれてきた自慢の屋台と伝統を大切にしながら運営を行っています。日頃より交流のある近隣地区からの多くの手伝い手と共に、子どもから大人まで皆が楽しみ合える息の合った祭礼が自慢です。

例大祭の二日間は宵祭の早朝六時三十分からの幟立から始まります。そして、祭典が終わると午前中は平成十四年に制作された小屋台で、最初のお囃子の音を区内に届け、子ども達の笑顔も広がります。午後から二日目の本祭にかけては、いよいよ自慢の屋台の登場です。

例年ほぼ同じコースで広い区内を隈なく廻るためルートが長く、ゆっくり休憩が出来ない程です。屋台の引き廻しは祭礼委員長である青壮年会長や、六人の副祭礼委員長を中心に梶棒、交通、ブレーキ、進行、綱元、綱先、囃子など多くの役職を皆で分担し協力して、安全を守りながらも威勢の良い運行にあたります。

お囃子は「馬鹿囃子」や「はや馬鹿」、「さんぎり」、「大漁節」を奏でますが、柳塚には笛好きが多く、笛吹を頼むことはなく地元と手伝いに来てくれる仲間だけで場を盛り上げています。

二尺と言われる大きな大太鼓も自慢の一つです。毎年祭礼前に二週間程神社で行われる太鼓の練習には地域の多くの子ども達が集まり、青壮年会による熱心な指導のもと腕を磨いています。伝統を大切にすると共に技術の継承にも力を入れています。

半纏にも伝統やこだわりがあり、柳の背紋や龍の絵柄を特徴とする五種類の半纏が現存しています。

また、柳塚区には屋台小屋に近く太鼓練習なども行われる八雲神社と、弁天様と呼んで区民に親しまれている厳島神社の二つが

あり、七月の諏訪神社例大祭を前に、毎年それぞれの神社の例祭日に合わせた五月と六月の宵宮祭でも小屋台が引き廻されます。地域の風物詩であり、深い味わいと共に初夏の訪れを感じさせます。

暑い夏場の例大祭では、屋台小屋にビールや酎ハイなどのサーバーが備え付けられ、冷えたお酒が皆の喉を潤し活気を高め、多くの方々に喜ばれています。これも皆で楽しみ合いたいという、柳塚らしいご愛嬌と気前の良さではないでしょうか。

木遣り好きが多いのも特徴の一つで、本祭の最後、区内に戻り屋台小屋に近づく頃には誰もが自慢の喉を披露して、淡く灯る提灯に浮かび出された屋台と共に、ゆっくりとした時の流れの中で、名残を惜しむように何とも言えない風情を醸し出します。

伝統を重んじながらも決まりに縛られず柔軟性を持ち合わせ、場の空気や呼吸を素直に感じ、屋台を囲んだ互いの信頼の輪の中で、気さくな笑顔があふれる自慢の祭りです。

船形諏訪神社の例大祭

【祭礼日】 七月第四土曜・日曜

船形地区の総氏神である諏訪神社の例大祭には、川名、大塚、堂の下、浜三町、柳塚、根岸の六地区から、山車、屋台、御船が出祭します。

昭和五十年初め頃までの船形祭礼の見せ場は、なんと言っても山車を砂浜に入れて曳き回す「お浜出」でした。山車の前車輪部に丸太で組んだやぐらを入れ、持ち上げては引っ張り、また持ち上げては引っ張る、船形の漁師たちの熱い心意気があふれ、その光景は勇壮かつ豪快で担ぎ手、引き手、観客が一体となった感動の連続でした。しかし昭和五十二年、この浜に防波堤が作られたため、「お浜出」ができなくなり、昭和六十二年に堂の下区が行ったのが最後となりました。

PDFファイルをダウンロード(サイズ:2MB/2MB)

このパンフレットは、地域の方々からの聞き取りを中心に、さまざまな文献・史料からの情報を加えて編集しています。内容等につきましてご指摘やご意見等ございましたら、ぜひご連絡いただき、ご教示賜りたくお願いいたします。