地域の紹介

上須賀は城山全体を含む館山地区で最も広い地区で、里見氏が築いた館山城下町を中心に広がる、政治文化の要として発展してきました。

上須賀は城山全体を含む館山地区で最も広い地区で、里見氏が築いた館山城下町を中心に広がる、政治文化の要として発展してきました。

上須賀の「須賀」とは「洲処」という意味で「川や海を望む少し高い土地」のことで、城山や北下台と呼ばれる高い場所に集落がありまた。江戸時代には「浜上須賀」「岡上須賀」「北下台」に分かれていました。また、大正六年に航路標識として建てられた「正木燈」や、明治水産業の先覚者「関澤清明」の碑など、数多くの記念碑も残された歴史深い地区です。

城山には、四季折々の自然が見られ、たくさんの観光客が訪れ、市民の憩いの場としても親しまれております。

現在は、四つの組と二十四の班で構成され、四〇〇世帯の住民が暮らしています。

鎮守である館山神社の行事を中心に、笑和会、青年会、子供会の連帯により親睦の絆が深く感じられる地区です。

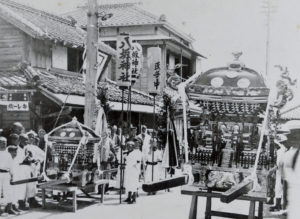

自慢の神輿

その後、昭和十一年、五十二年、平成二十年に大改装され現在に至っています。平成八年には、奉納百年祭が催行されました。

金錺装飾と漆塗で美しく飾られた本体ときめ細やかで迫力のある見事な彫刻がところ狭しと施されています。

また、上須賀地区は大神輿に負けないくらいの美しく立派な子供神輿があり、祭礼時には大神輿と子供神輿の競演も見どころとなっています。

●屋根:延屋根方形一直線型

●蕨手:普及型

●造:漆塗

●露盤:桝型

●胴の造:二重勾欄

●舛組:五行三手

●扉:四方扉

●鳥居:明神鳥居

●台輪:普及型

●台輪寸法:三尺八寸

●制作年:明治二十九年

●大工:羽山権兵衛

●錺師:滝川嘉吉

●塗師:鶴岡政吉、仲村清吉

●彫刻師:後藤利兵衛橘義光、後藤福太郎橘義道、後藤滝治義光(吹返し彫刻:後藤福太郎橘義道)

館山神社

●祭神 素戔嗚尊(すさのうのみこと)

●由緒 館山神社は、大正十二年(一九二三)の関東大震災で倒壊した、館山地区の新井・下町・仲町・上町・楠見・上須賀にあった各神社を合祀して、館山地区全体の鎮守社として昭和七年に現在の場所に社殿が創建された神社です。それ以前の上須賀地区の鎮守は、館山市立博物館裏の城山南側中腹にあった八坂神社で、その跡地は現在でも確認できます。

館山神社拝殿内には、初代義光の弟子である後藤次郎橘治光による、長さ一軒以上はある迫力の龍彫刻が置かれています。

上須賀地区には、館山神社の他に琴平神社、上須賀稲荷神社、浅間神社の四社があります。琴平神社では四月十日に例祭が執り行われ、浅間神社では、例年楠見区と合同で六月三十日夜より七月一日午前零時に向けて潮垢離神事などが執り行われています。

自慢の祭

「咲いたぇー 桜に 何故駒つなぐ〜 駒がいさめばぇー 花が散る〜」

夜の渡御では神輿本体がライトアップされ、息のあったもみ差しによって大きくまた小さく揺れる姿は、上須賀ならではの美しい自慢の祭です。

8/1・2 館山のまつり

●祭りの起源 大正三年、旧館山町(現在の青柳、上真倉、新井、下町、仲町、上町、楠見、上須賀地区)と、旧豊津村(現在の沼、柏崎、宮城、 笠名、大賀地区)が合併し館山町になったのをきっかけに、大正七年より毎年十三地区十一社が八月一日・二日の祭礼を合同で執り行うようになりました。その後、大正十二年の関東大震災により、諏訪神社(下社)、諏訪神社(上社)、厳島神社、八坂神社の四社が倒壊したため、協議により各社の合祀を決め、昭和七年に館山神社として創建されました。

●祭りの起源 大正三年、旧館山町(現在の青柳、上真倉、新井、下町、仲町、上町、楠見、上須賀地区)と、旧豊津村(現在の沼、柏崎、宮城、 笠名、大賀地区)が合併し館山町になったのをきっかけに、大正七年より毎年十三地区十一社が八月一日・二日の祭礼を合同で執り行うようになりました。その後、大正十二年の関東大震災により、諏訪神社(下社)、諏訪神社(上社)、厳島神社、八坂神社の四社が倒壊したため、協議により各社の合祀を決め、昭和七年に館山神社として創建されました。

現在は館山十三地区八社として、神輿七基、曳舟二基、山車四基がそれぞれの地区から出祭しています。愛称「たてやまんまち」として、城下の人々によって伝え続けられてきた〝心のまつり〞です。

PDFファイルをダウンロード(サイズ:1MB/1MB)

このパンフレットは、地域の方々からの聞き取りを中心に、さまざまな文献・史料からの情報を加えて編集しています。内容等につきましてご指摘やご意見等ございましたら、ぜひご連絡いただき、ご教示賜りたくお願いいたします。