地域の自慢 上真倉地区は館山地区の東端の汐入川中流左岸に位置し、館山城の東より館山バイパス左右までの広範囲の地域です。主に農業地域で、中世には実倉(稲の倉)が多くあったため、「真倉」の字を充てているそうです。昔は穀倉地… 続きを読む 館山地区 上真倉

カテゴリー: おらがんまっち

神戸地区 佐野

地域の紹介 JR館山駅から南へ10キロほど行った、平砂浦に注ぐ佐野川の川沿いに広がる地域で、地名のおこりは砂丘から下った砂原(砂野「さの」)ともいわれています。名前の由来のとおり、平砂浦からの砂との戦いの歴史を持つ稲作… 続きを読む 神戸地区 佐野

船形地区 大塚

地域の紹介 明治二十二年に船形村と川名村が合併してできた船形地区は、船形小学校の校歌の一節に「港をいでて 音高く 櫓拍子そろえ 進む船よ…」とあるように、古くから漁業の町として栄えてきました。船形のシンボル的存在の崖観… 続きを読む 船形地区 大塚

豊房地区 出野尾

地域の紹介 豊房地区大戸交差点過ぎ、県道86号線右側一体に位置し、かつては海が近く迄せまっており、市内の他の洞穴遺跡とほぼ同じ位の高さに貝塚遺跡があります。 鎌倉文化と強く結びついた中世の密教道場であった小網寺を中心… 続きを読む 豊房地区 出野尾

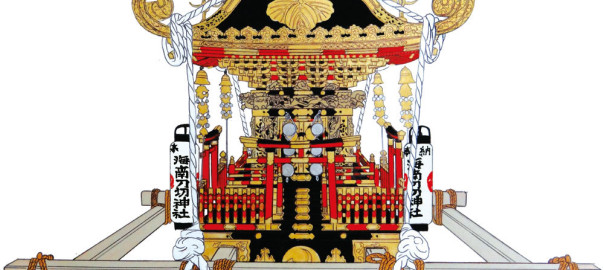

西岬地区 見物

地域の紹介 「高さ5メートルもあろう大岩に垂直に走る一閃の切れ目」。見物地区に鎮座する海南刀神社の本殿裏にある二つに割れた巨岩には、その昔神様が手斧で切り開いたという伝説が残ります。 東京湾に突き出た西岬地区の中心地… 続きを読む 西岬地区 見物

北条地区 高井

地域の紹介 高井地区は館山市の北部に位置し、北条地区では一番古く、古墳時代から生活がされている地域と言われています。明治時代の初めに「高井村」「桑原村」「古川新田村」が合併し「高井村」となり、明治二十二年には北条町と高… 続きを読む 北条地区 高井

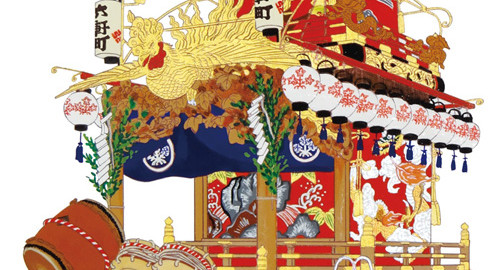

北条地区 六軒町

地域の紹介 六軒町の成り立ちは、江戸時代初期に和歌山県より移住した人々の中の六軒の人々が房州の漁業開拓者として土着したと言われています。その六軒とは、伝右衛門(デーミドン)・由右衛門(ヨシミドン)・金助(キンスケドン)… 続きを読む 北条地区 六軒町

那古地区 亀ヶ原

地域の紹介 「亀ヶ原」という地名は、御詠歌 「にいみどう みあげて見れば 峯の松 くびこいつるに 亀井戸の水」 に由来すると言われています。 この亀井戸はかなりの水量を自噴し… 続きを読む 那古地区 亀ヶ原

館野地区 國分

地域の紹介 館山市の内陸部に位置する国分地区は、古来より内房と外房をつなぐ街道に面しており、その歴史は奈良時代までさかのぼり、聖武天皇の御世発せられた国分寺造営の詔によって、安房国の国分寺が置かれた地区です。平安時代に… 続きを読む 館野地区 國分

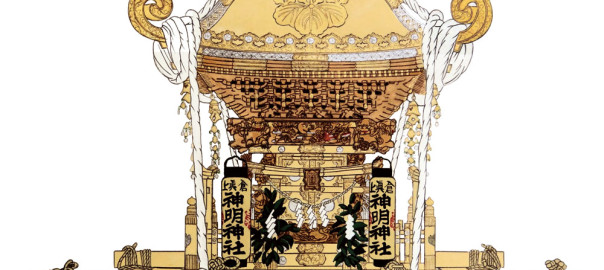

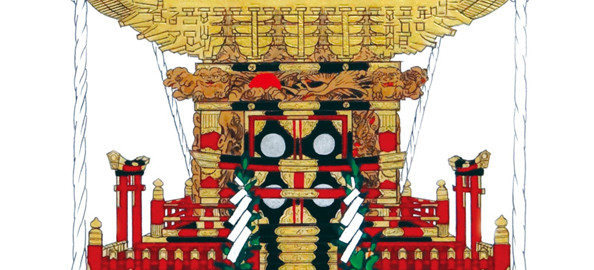

館山地区 沼区天満神社

地域の紹介 沼地区は館山地区の海沿いに位置する海と共に歩んだ深い歴史を秘めた岡沼、西の浜、西原の三地区からなる、七二〇世帯程の地域です。 「沼」の地名は、沼沢地が広がっていたことに由来すると言い、明治時代には、沼地区… 続きを読む 館山地区 沼区天満神社